We read every piece of feedback, and take your input very seriously.

To see all available qualifiers, see our documentation.

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

最近跟很多小伙伴儿聊天,拿京东的成长史讲的比较多;刚刚好在微博上看到了刘强东在老员工授勋晚宴的演讲(参考链接);另外,正好过几天准备给团队的小伙伴“罗辑思维”式地讲一本书……

这一系列的缘故,关于《创京东》索性直接成文,记录下来。

先直接说结论:出,但“寒门难出贵子”,同时,我是坚信阶级固化的概念的;所以,尤其是在中国,接下来寒门将越来越难出贵子。再引申一下,草根将越来越难成为主流,而是越来越趋于多样化。(参考:《我们这个时代,寒门再难出贵子》)

几乎所有这一代中国的名人传记都会强调吃苦耐劳,但刘强东经历却是比较形象的:

父母常年跑船,在船上吃住。刘强东和他妹妹被寄养在他的外婆家,照今天的话来说,就是留守儿童。他的外婆是一位典型的被艰难生活榨干了血肉,只剩下皮与骨头的中国农村妇女。5岁的刘强东就要照顾3岁的妹妹,妹妹喊饿,他就在地上用砖块搭灶做饭,把米煮成一锅黑乎乎的饭。再长大一点,割猪草、挑水他什么都做。

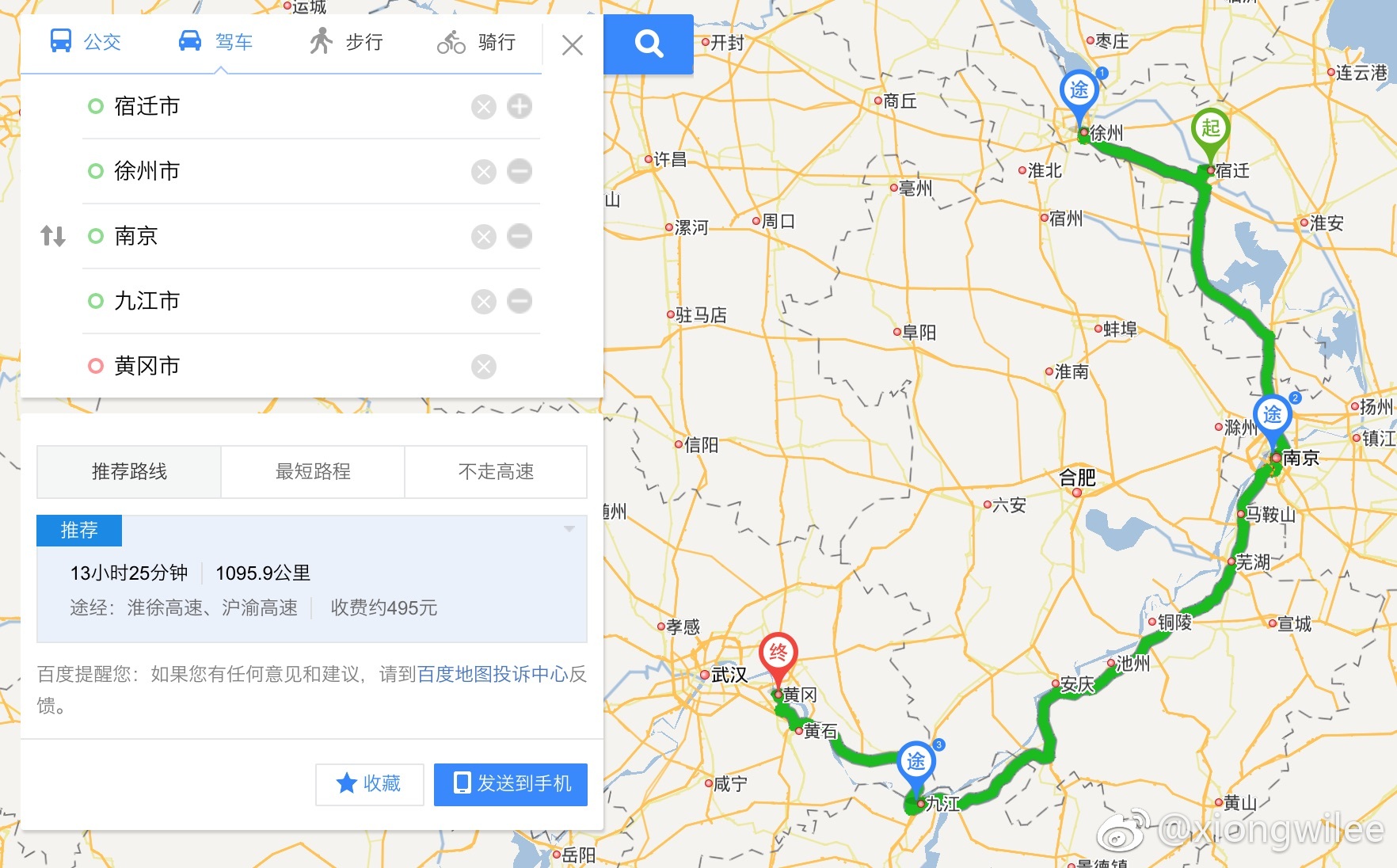

1989年夏天,刘强东15岁的时候没有和家里人打招呼,怀揣自己攒的50块钱,只身从宿迁到江西九江和湖北黄冈。粗算了下,单程差不多1000公里,但是在那个年代,1000公里决不可与现在同日而语。

除了开始一次个人的长途旅行所需要的勇气外,还需要有足够成熟的心理状态去消化途中的诱惑和见识。

这次出远门的经历,在刘强东的人生里留下浓重的痕迹,这是他第一次自主思考生命的意义,认真思考自己只有一次的人生。虽然老师在课堂上教育学生思考人生,思考理想,但那时风过水无痕,对他没有多大的影响。

所以,不一定是旅行,自己一定需要一次打破自己生活常态的尝试,给自己一些“思考人生”的时机。这一点我自己也深有感触,具体两个经历:1)大二暑假去深圳的一家血汗工厂打工,和我年级相仿的人住一个可能随时会踩到蟑螂的寝室;2)大四毕业,奔波全国,就为了找一份自己满意的工作(https://mp.weixin.qq.com/s/6ELiS9jrlxFOwiOHUIFd-g)。

1998年6月18日京东成立,2003年SARS来袭,柜台的客户瞬间变少,无可奈何之际,京东选择了电商。

期间的背景和过程摘录原文如下:

背景:

电商的风起云涌,互联网的大起大落,都与刘强东和他的京东多媒体无关,……直至2003年一个偶然事件的发生。是年3月6日,北京接报第一起非典型性肺炎病例,……依赖客流量的零售业受到重创,当时中关村所有电脑都在降价,平均降价幅度达到30%~40%。因为“非典”,京东多媒体采购的1000多元一台的雅马哈刻录机……全积压在办公室里。……21天,京东亏了800多万,公司账面资金只有两三千万。

决策:

刘强东把京东多媒体的12个柜台全部关闭。……公司亏损厉害,大家坐在办公室里想着,再过两三个月公司就要死掉了,于是开会讨论怎么办,有位同事提出来,客户不能见面交易,为什么不通过互联网交易呢?这样就不用面对面了。

执行:

京东多媒体员工开始在网络上发帖子,推销光盘,……由此,京东迈出了线上零售的第一步。他们的做法很简单,在论坛上发起团购活动,公布该期团购的产品参数、价格以及截止日期,留下QQ号做联系方式。……用笔和纸记录下客户名单,收到客户汇款之后,按照客户要求挨个到库房找货、打包,再走邮政渠道发货给客户,发短信告知客户快递单号。如果是中关村附近的客户,就由司机开着金杯小货车或者刘强东自己的红旗轿车送货上门。

关于这一点,很容易联想到刚刚接触校园业务的X公司,带着一帮管培生去各大高校发传单,然后用Excel记录订单信息,然后自己下单,交给用户的场景。

仅仅试水电商一年之后,2004年,刘强东召集员工商量,要砍掉线下业务,转型为纯线上的零售公司。如果按照当时的节奏,京东已经做到了八九千万的销售额,是国内最大的光磁产品销售商。原本是规划开设500个门店,当时对标的公司就是苏宁和国美,前途一片光明。

所以,“召集员工商量”可以理解成例行通知了,员工肯定是反对的,反对肯定也是无效的。

有些员工在这次关店行动中离开了,觉得老板瞎胡闹,担心万一转型不成功怎么办。留下来的人,与其说看到了电商的未来,还不如说他们盲目地信任着刘强东。

再次联想到,2016年7月,X公司决议干掉地推,放弃校园业务(但背景完全不一样)。回到物流这个点:

2007年,刘强东考虑自建物流:

促成刘强东决定自建物流的原因,第一是客户投诉超过一半是到货慢,或者货摔坏了……第二是因为第三方快递公司不能做代收货款的业务,就算是能做这块业务的,也总是压款……有些老板干脆卷款跑掉,公司也没有办法。

当时的物流行业就是这样,你不可能指望行业改变,那就自己做。

总结几个点:

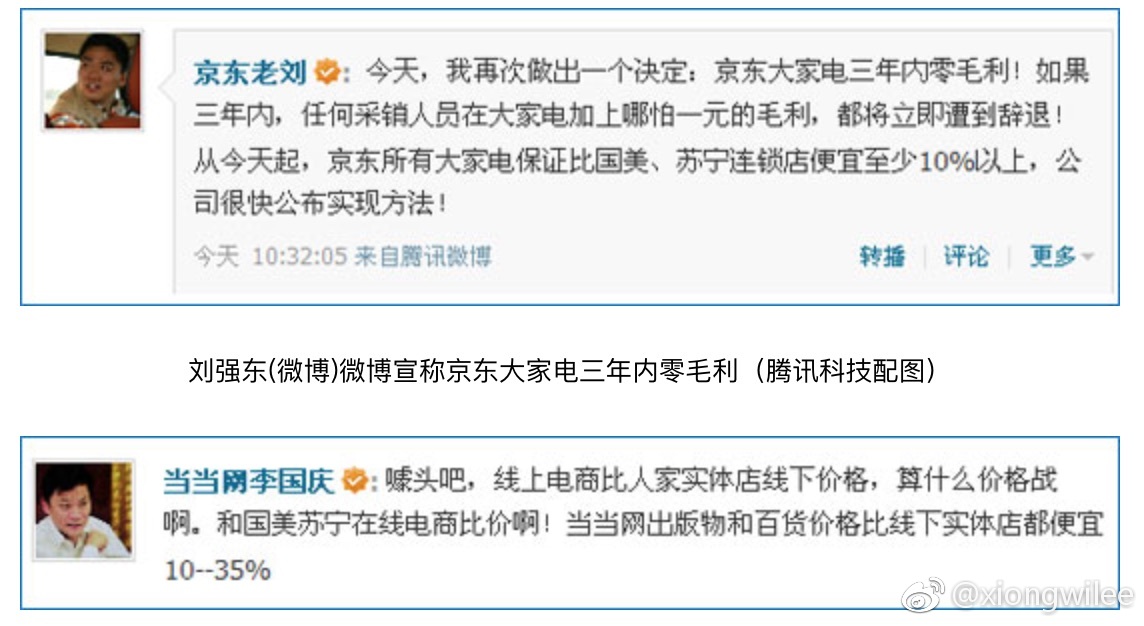

直到2012年,微博上流传着这样一个段子:“1945年8月15日,东京向美苏投降;2012年8月15日,京东向苏美开战”。这指的是2012年8月京东向大家电行业耕耘20余年的中国线下零售业霸主苏宁发起冲击,15日晚刘强东发布了“京东大家电比苏宁、国美至少便宜10%以上”的一条微博。

(以上参考报道:http://tech.qq.com/a/20120814/000121.htm , http://tech.sina.com.cn/i/jgdz/)

2014年,中国零售业变天:

京东2014年实现净收入人民币1150亿元,超过苏宁2014年线上线下营业收入的1091.16亿元,而且京东净收入保持同比增长66%的高增速,苏宁2014年净收入同比只增加了3.63%。这是写入中国零售史的一次财报,中国零售业变天了。

现在来看12年的那两条微博,李国庆都配不上和刘强东谈瑜亮之争。

有个简单的总结:在互联网公司规模化之前,一定是摸着石头过河,甚至是横冲直撞。规模化之后,一定需要成体系的战略和认知,管理决定一切。

我自己是比较推崇“弱管理”的风格的,因为一流的技术团队必定充斥着一流的成员;只要有合理的制度和文化,这个团队就会很有活力的自我成长。当然了,弱管理并不是不需要管理者,而且团队管理者应该是有自己的“调性”的,你可以放权也可以专制、你可以仁慈也可以苛刻……但是你不能在一个团队的成长周期内,一会放权一会专制,一会仁慈一会苛刻。更心灵鸡汤一点:管理者的管理风格也应该做自己。

然而,我也只是一介员工,很难站到老板和决策层思维的角度;但很容易联想到柳青之于程维和滴滴,桑格伯格之于扎克伯格和Facebook。回到现在我所在的公司(以下称:X公司),虽然已经上市了,但还没有形成规模化:大环境政策不稳定、公司制度尚不完善、核心业务还在不断试错中、不断有新孵化的业务试水……

所以在这个环境下,需要极为被动的面临公司的各种决策;当然,作为其中的一员,如何化被动为主动,是值得深思的(员工维度详述)。

京东在完成了业务升级之后,刘强东作为精神和实际领袖肯定做不到事必躬亲了。这一点即便是小团队的负责人,也需要有充分的放权意识,但是刘强东似乎转变得得更彻底。

刘强东原来是事无巨细,事必躬亲,18个副总裁向他汇报,他可以三个月不休息。……刘强东告诉她,自己要去哥伦比亚大学读书了。“……我走了,你们看着办。这是最好的办法,再想不出比这更好的办法了。” 她参加管理例会,发现刘强东放权了,下面的高管也把事儿担起来了。其他投资人担心,打电话给徐新,这么长时间不在公司,公司会不会完蛋?徐新回答:“要是hold不住了,刘强东肯定回来,肯定能hold住,他才敢在那儿待着。他多在乎京东呀,这是他的命,对不对?”

规模化之后,京东进一步优化物流和供应链;2014年,启动渠道下沉战略……

这是一个狂放的梦想:在中国960万平方公里的土地上,有没有公司能够为13亿人提供这样一个网络,用户在任何地方任何时间确认订单,在8小时内都能收到货物?

也许是从这个时候起,京东开始成为了让淘宝天猫真正敬畏的对手;凭刘强东一己之力怎么可能做到(其实到现在,在我农村老家,都知道淘宝和京东,但真正购物,都会只选择京东)?

除了刘强东和京东的成长史,还有一个很重要的维度:在一个瞬息万变的创业公司,怎么保证自己的技术成长和认知升级。

还是拿X公司举例子,我在X公司任职两年有余,经历了放弃校园市场,登录纽交所,以及汽车融资租赁业务横空出世……

回到员工本身,在这期间不断有同事离开,也有坚持留下来的。暂且不论已经离职了的同事,但能坚持下来的大体分两种:

纯粹的意义:

如果不拘泥于这两种员工心态,仅从做事的维度思考。书中有一个场景印象很深刻。

刘强东的提问非常尖锐,他要求严格,若是两三个季度表现不行,就直接换岗。一次,他要求200%的增速,该业务的负责人说有难度,开始陈述理由,刘强东立马打断他:对不起,你没听懂我的问题,我问的是怎么增长,不是问怎么不能增长。后来,徐新在管理层例会上再也没有见到此人的身影。

这个场景在艾萨克森的《乔布斯传》里也有类似的陈述:

乔布斯还狂热地追求页面滚动的平滑。……一个工程师告诉阿特金森,这样的鼠标是不可能批量生产的。阿特金森在吃晚饭的时候向乔布斯抱怨了这件事,等他(阿特金森)第二天上班时,发现那名工程师已经被乔布斯解雇了。接任的工程师见到阿特金森的第一句话就是:“我能做出那种鼠标。”

理解业务驱动:

还有个有意思的场景:

有位成都消费者直接给刘强东写信,投诉糟糕的购物体验。刘强东把邮件转给了高管,要求尽快处理。一天之后,成都大区相关人员回复邮件告知刘强东,他们如何找到消费者,高效地办理了退款换货的事。本来指望得到刘强东的表扬,却遭到更严厉的批评:“系统地、有规模地把问题根源处理掉,让所有消费者不再遇上这种问题,而不是出一次问题就解决一次。……个别的解决方案别再向我汇报,我要听的是系统的解决方案。

此外:

……有一套书在亚马逊中国上买不到,……看到京东华东区有卖的,但他本人所在地是华中区的武汉,当地无货。……客户又非常想要这套书,就打电话给京东客服。……最后,这个电话转到了客户关怀部。……庄菁菁接到了这个电话。她先告诉客户,我也是爱书的人,我能体会到你此时此刻失落的心情,我会尽可能地帮助你,客户就把电话挂了。然后,她用自己的账户下单,买了那套书。第二天,本来是庄菁菁的休息日,她8点就赶到公司,到自提点把书取了,又用EMS发给客户,每天用短信通知客户,书已经到哪里了。第四天中午,客户收到了这套书,发来短信说:“也许京东的销售系统并不完美,但是你的完美服务弥补了这个缺陷,我想我没有理由不成为京东的忠实用户。”

以上内容,无论是产品、技术还是其他角色在一个互联网创业公司里,生存无非就是“以纯粹的心态达成业务目标”即可,而成长无非就需要“以异乎寻常的手段超预期完成业务目标”。

最后,本书有严重给京东洗地的嫌疑,比如关于京东假货的陈述是极不认可的;另外,成书过于“接地气”,导致给人感觉资料繁杂、个人主义倾向严重、逻辑不清(甚至我怀疑作者没有把“产品经理”这个角色搞清楚:到底是塑造产品,还是团队经理)。当然了,在一个成功者的背面,一些事实可能没那么重要。

尽管如此,这本书还是直接影响了自己接下来的一些很重要的决策。从这本书还看到了不少X公司的影子,每一个创业者必定都是有超人的执念和思考的(不可否认机会是一个很重要的因素),向成功者和在通往成功路上的创业者致敬!

The text was updated successfully, but these errors were encountered:

Sorry, something went wrong.

No branches or pull requests

最近跟很多小伙伴儿聊天,拿京东的成长史讲的比较多;刚刚好在微博上看到了刘强东在老员工授勋晚宴的演讲(参考链接);另外,正好过几天准备给团队的小伙伴“罗辑思维”式地讲一本书……

这一系列的缘故,关于《创京东》索性直接成文,记录下来。

一、刘强东维度:寒门出贵子吗?

先直接说结论:出,但“寒门难出贵子”,同时,我是坚信阶级固化的概念的;所以,尤其是在中国,接下来寒门将越来越难出贵子。再引申一下,草根将越来越难成为主流,而是越来越趋于多样化。(参考:《我们这个时代,寒门再难出贵子》)

几乎所有这一代中国的名人传记都会强调吃苦耐劳,但刘强东经历却是比较形象的:

1989年夏天,刘强东15岁的时候没有和家里人打招呼,怀揣自己攒的50块钱,只身从宿迁到江西九江和湖北黄冈。粗算了下,单程差不多1000公里,但是在那个年代,1000公里决不可与现在同日而语。

除了开始一次个人的长途旅行所需要的勇气外,还需要有足够成熟的心理状态去消化途中的诱惑和见识。

所以,不一定是旅行,自己一定需要一次打破自己生活常态的尝试,给自己一些“思考人生”的时机。这一点我自己也深有感触,具体两个经历:1)大二暑假去深圳的一家血汗工厂打工,和我年级相仿的人住一个可能随时会踩到蟑螂的寝室;2)大四毕业,奔波全国,就为了找一份自己满意的工作(https://mp.weixin.qq.com/s/6ELiS9jrlxFOwiOHUIFd-g)。

二、京东纬度:互联网创业公司生存图鉴

做电商:顺势而为

1998年6月18日京东成立,2003年SARS来袭,柜台的客户瞬间变少,无可奈何之际,京东选择了电商。

期间的背景和过程摘录原文如下:

背景:

决策:

执行:

关于这一点,很容易联想到刚刚接触校园业务的X公司,带着一帮管培生去各大高校发传单,然后用Excel记录订单信息,然后自己下单,交给用户的场景。

做物流:10亿美元的豪赌

仅仅试水电商一年之后,2004年,刘强东召集员工商量,要砍掉线下业务,转型为纯线上的零售公司。如果按照当时的节奏,京东已经做到了八九千万的销售额,是国内最大的光磁产品销售商。原本是规划开设500个门店,当时对标的公司就是苏宁和国美,前途一片光明。

所以,“召集员工商量”可以理解成例行通知了,员工肯定是反对的,反对肯定也是无效的。

再次联想到,2016年7月,X公司决议干掉地推,放弃校园业务(但背景完全不一样)。回到物流这个点:

2007年,刘强东考虑自建物流:

总结几个点:

直到2012年,微博上流传着这样一个段子:“1945年8月15日,东京向美苏投降;2012年8月15日,京东向苏美开战”。这指的是2012年8月京东向大家电行业耕耘20余年的中国线下零售业霸主苏宁发起冲击,15日晚刘强东发布了“京东大家电比苏宁、国美至少便宜10%以上”的一条微博。

(以上参考报道:http://tech.qq.com/a/20120814/000121.htm , http://tech.sina.com.cn/i/jgdz/)

2014年,中国零售业变天:

现在来看12年的那两条微博,李国庆都配不上和刘强东谈瑜亮之争。

管理升级:凤凰涅磐

有个简单的总结:在互联网公司规模化之前,一定是摸着石头过河,甚至是横冲直撞。规模化之后,一定需要成体系的战略和认知,管理决定一切。

我自己是比较推崇“弱管理”的风格的,因为一流的技术团队必定充斥着一流的成员;只要有合理的制度和文化,这个团队就会很有活力的自我成长。当然了,弱管理并不是不需要管理者,而且团队管理者应该是有自己的“调性”的,你可以放权也可以专制、你可以仁慈也可以苛刻……但是你不能在一个团队的成长周期内,一会放权一会专制,一会仁慈一会苛刻。更心灵鸡汤一点:管理者的管理风格也应该做自己。

然而,我也只是一介员工,很难站到老板和决策层思维的角度;但很容易联想到柳青之于程维和滴滴,桑格伯格之于扎克伯格和Facebook。回到现在我所在的公司(以下称:X公司),虽然已经上市了,但还没有形成规模化:大环境政策不稳定、公司制度尚不完善、核心业务还在不断试错中、不断有新孵化的业务试水……

所以在这个环境下,需要极为被动的面临公司的各种决策;当然,作为其中的一员,如何化被动为主动,是值得深思的(员工维度详述)。

京东在完成了业务升级之后,刘强东作为精神和实际领袖肯定做不到事必躬亲了。这一点即便是小团队的负责人,也需要有充分的放权意识,但是刘强东似乎转变得得更彻底。

规模化之后,京东进一步优化物流和供应链;2014年,启动渠道下沉战略……

也许是从这个时候起,京东开始成为了让淘宝天猫真正敬畏的对手;凭刘强东一己之力怎么可能做到(其实到现在,在我农村老家,都知道淘宝和京东,但真正购物,都会只选择京东)?

三、员工纬度:“对不起,你没听懂我的问题,我问的是怎么增长,不是问怎么不能增长。”

除了刘强东和京东的成长史,还有一个很重要的维度:在一个瞬息万变的创业公司,怎么保证自己的技术成长和认知升级。

还是拿X公司举例子,我在X公司任职两年有余,经历了放弃校园市场,登录纽交所,以及汽车融资租赁业务横空出世……

回到员工本身,在这期间不断有同事离开,也有坚持留下来的。暂且不论已经离职了的同事,但能坚持下来的大体分两种:

纯粹的意义:

如果不拘泥于这两种员工心态,仅从做事的维度思考。书中有一个场景印象很深刻。

这个场景在艾萨克森的《乔布斯传》里也有类似的陈述:

理解业务驱动:

还有个有意思的场景:

此外:

以上内容,无论是产品、技术还是其他角色在一个互联网创业公司里,生存无非就是“以纯粹的心态达成业务目标”即可,而成长无非就需要“以异乎寻常的手段超预期完成业务目标”。

最后,本书有严重给京东洗地的嫌疑,比如关于京东假货的陈述是极不认可的;另外,成书过于“接地气”,导致给人感觉资料繁杂、个人主义倾向严重、逻辑不清(甚至我怀疑作者没有把“产品经理”这个角色搞清楚:到底是塑造产品,还是团队经理)。当然了,在一个成功者的背面,一些事实可能没那么重要。

尽管如此,这本书还是直接影响了自己接下来的一些很重要的决策。从这本书还看到了不少X公司的影子,每一个创业者必定都是有超人的执念和思考的(不可否认机会是一个很重要的因素),向成功者和在通往成功路上的创业者致敬!

The text was updated successfully, but these errors were encountered: